阜新,2025年5月17日

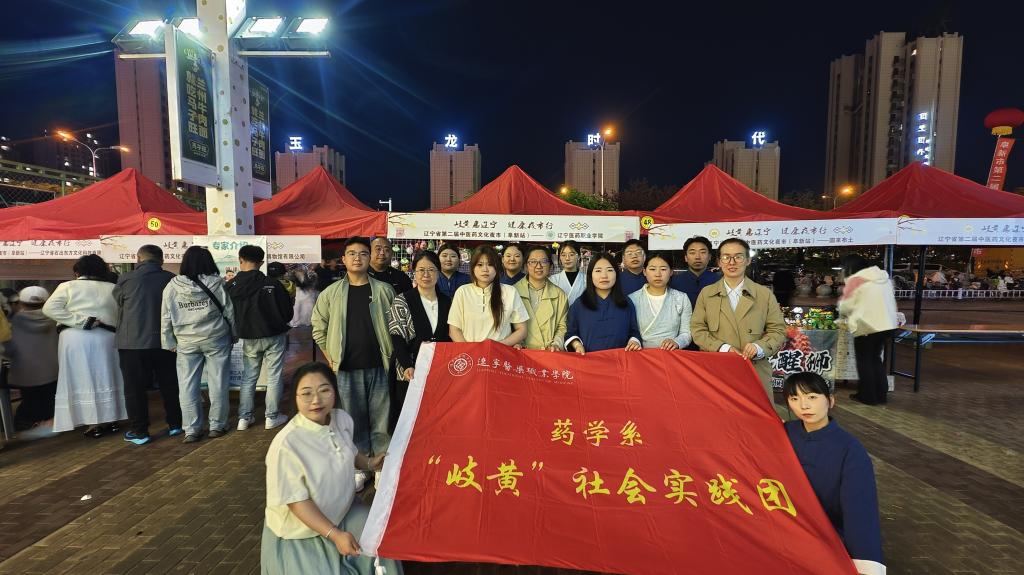

当传统中医技能遇上现代职业教育,会碰撞出怎样的火花?在辽宁省第二届中医药文化夜市阜新站的现场,辽宁医药职业学院以“技能传承、服务惠民、产教融合”为主线,以科技特派团、中药材生产与加工专业和满药学专业综合实训成果展、大学生社会实践团、中药传统技能培训四位一体,通过四大板块的深度实践,不仅展现了职业教育的创新活力,更让千年中医药智慧在阜新大地上焕发新生。这场集文化体验、技能展示、产业联动于一体的夜市活动,成为职业教育服务地方发展、助力健康中国建设的生动注脚。

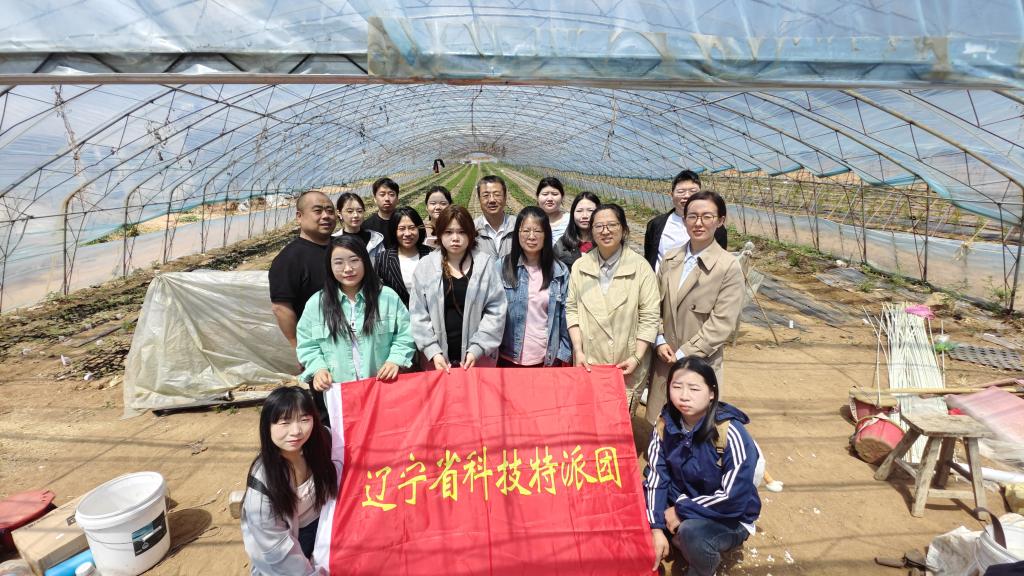

一、红山枣科技特派团:扎根乡土,以职教之力赋能乡村振兴

阜新蒙古族自治县是辽宁省重要的红山枣种植基地,但长期面临品种老化、病虫害防治难等问题。辽宁医药职业学院红山枣科技特派团自2022年起扎根于此,将职业教育与乡村振兴紧密结合。

1.“课堂搬到田间地头”

活动现场,学院中药材生产与加工专业的师生团队展示了红山枣深加工技术成果:通过新工艺开发的艾尚茶(酸枣、艾叶、粳米)等养生食品,不仅延长了产业链,更让每亩红山枣增收超2000元。

2.科技助农显实效

特派团联合阜新蒙古族自治县林草局实验站、省农科院红山枣育种基地三方合作开展红山枣产业升级计划,包括优良品种选育、药用酸枣培育、食用酸枣品种选育、品质评价、制定行业标准、新品种推广、新产品研发、生产企业定制药园,过去农户靠经验种枣,现在用数据说话,红山枣的合格率从75%提升到92%,带动全镇农民增收。为乡村振兴注入“职教活水”。

二、职教周成果展:让技能与社会融通

在职业教育周主题展区,中药材生产与加工、满药学两大专业的学生以“非遗+现代”手法,呈现了一场传统技艺的视觉盛宴。

1.药香四溢的“教学成果”

数百件手作产品整齐排列:药茶区,艾叶与红山枣的清香交织;香囊区,细辛、羌活等药材被缝入绸缎,成为兼具防疫功效的时尚文创;艾条制作台上,学生手持艾绒,熟练完成卷制、压实、封口等工序。“我们创新了‘药食同源’香囊设计。”满药学专业学生沈艳虹介绍。

2.“教学-生产-市场”闭环成型

学院将企业真实项目引入课堂。例如,与本地药企合作的“药食同源”研发项目,师生设计的酸枣仁助眠茶、鸵鸟油系列产品已进入试生产阶段。“夜市既是展台也是考场,”专业教师赵华表示,“企业代表现场给出改进意见,学生边做边学,努力实现‘入学即入职’。”据统计,本次活动孵化的学生创新作品,获得了企业合作意向。

三、中药传统技能传承:守正创新,让老手艺“活”起来

夜市最热闹的当属“非遗技艺传承区”,中药切制、蜜丸制作、艾条手工制作、点参茶四大绝活轮番上演,吸引近百名市民驻足体验。

1.刀光“药”影中的匠心

“西洋参切薄片……”在中药切制台前,学生刘洋坦言:“切药不仅是体力活,更要懂药材特性,比如西洋参要直切,这和课本知识完全结合起来了。”

2.古法炮制的现代生命力

蜜丸制作区弥漫着蜂蜜香气,学生将药粉与炼蜜按“君臣佐使”比例揉捻成丸。而艾条制作体验区,市民在学生指导下,用桑皮纸卷制出专属艾条。

3.药与茶的碰撞,解码森林奥秘

点参茶起于唐,兴于宋,传承于辽宁。我省林下参资源丰富,品质上乘,通过学生技艺传承宣传辽药品牌。

四、职教成果走进现实:从夜市到产业,从技艺到民生

夜市不仅是文化展示,更是职业教育服务社会的实践平台,推动技能转化与产教融合。

1.校企共育“新职人”生态

自2022年以来,我院选派3个科技特派团,围绕阜新蒙药产业发展做文章,倡导成立天士力辽宁制药中蒙药产学研联盟,被认定为“实质性产学研联盟”,成功揭榜挂帅辽宁省科技厅重点生物医药研发项目“中蒙药大健康产品产业化关键技术研究”,研究工作正在有条不紊进行;与阜新市生产力促进中心、辽宁省鸵博士农业发展有限公司合作开发鸵鸟油,已经完成“鸵鸟油面膜”“鸵鸟油软膏”系列产品的研发,学生作为科研助手参与科研活动,实现“通识教育+个性发展+技艺传承”三位一体的专业人才培养模式。

2.文化自信浸润青少年

“原来中药这么酷!”在中药香囊、手工艾条DIY体验区,中小学生参与体验。将药材鉴别、穴位辨识等内容融入研学活动,“职教力量让传统文化教育从‘知识灌输’转向‘体验育人’。”

3.职教与文化的双向奔赴

从田间地头的红山枣到百姓手中的养生香囊,辽宁医药职业学院的中医药文化夜市实践,揭示了职业教育的深层价值:它不仅是技能的传授,更是文化的传承者、产业的链接者、民生的服务者。“当学生手中的艾条点燃时,烧灼的不仅是药材,更是职业教育服务社会的燎原之火。”这场夜市,恰是辽宁职教人以匠心守初心、以创新谋未来的生动答卷。

供稿部门:药学系

初审初校:张建军

复审复校:刘 博

终审终校:李占文

责任编辑:张 宇